福島の環境再生の取組と復興のあゆみ国連気候変動枠組条約

第30回締約国会議(COP30)

除染

人や環境が放射線から受ける影響を減らすために、放射性物質が付着したものを除去、あるいは遮へい物で覆うなどの対応を行います。除去された土壌や廃棄物(以下、「除去土壌等」という)は、一時的な保管場所である仮置場等において安全に保管します。

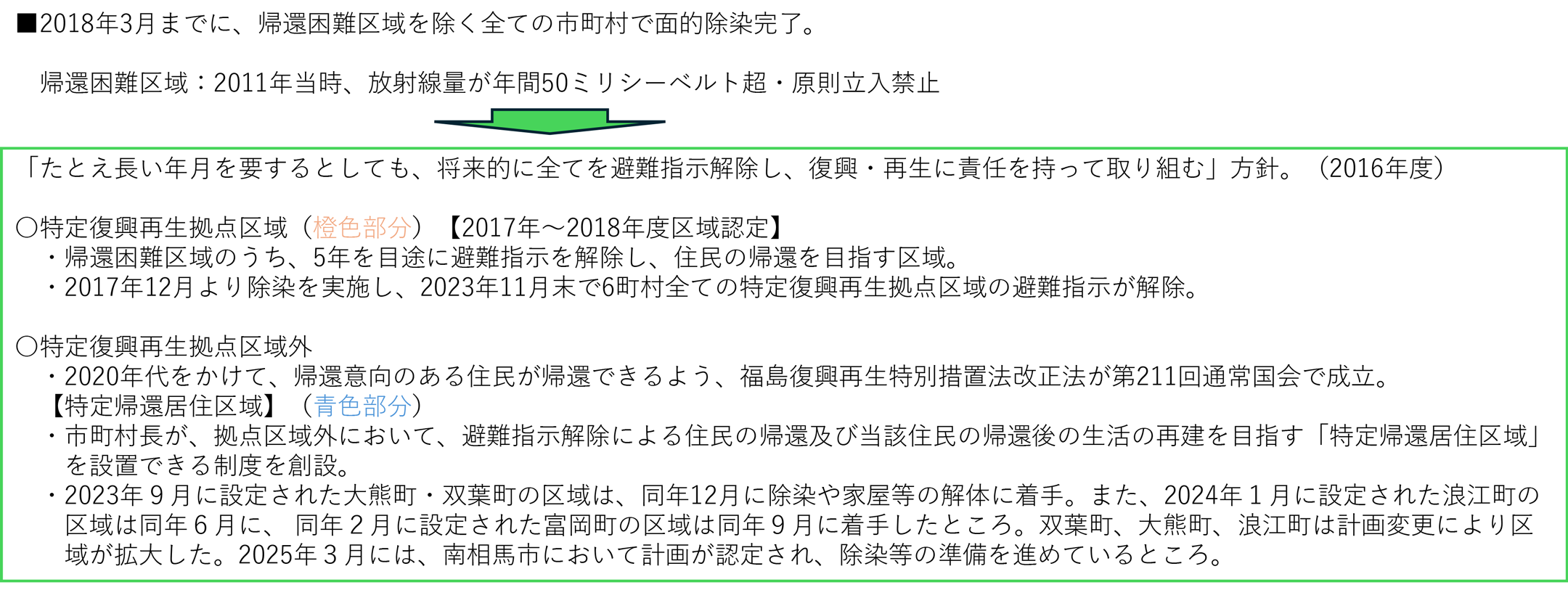

長期的な目標

放射性物質の自然減衰に加え、除染や健康管理対策により、追加被ばく線量が長期的に1ミリシーベルト/年以下になることを目指しています。

除染の方法

放射性セシウムは粘土鉱物に吸着しやすく、一度固定されると水に溶け出しにくい性質があります。そこで、環境中の放射性物質による被ばく線量を下げるために、まずは放射性セシウムが付着した土を除去・遮へいし、遠ざける対策を行いました。

今の状況

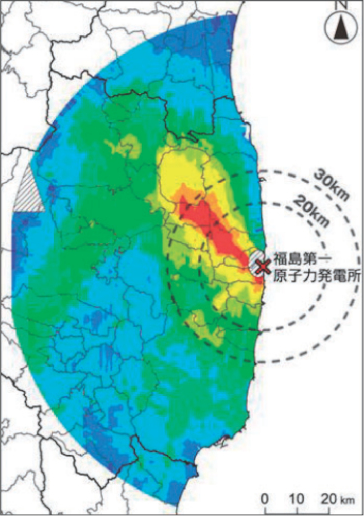

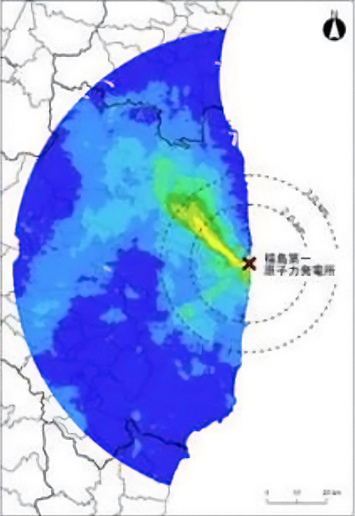

空間線量率の推移(80km圏内マップ)

事故直後と比べて空間線量率は着実に下降傾向にあります。

2011年(事故1ヶ月後)

2024年(事故から165ヶ月後)

※本マップには天然核種による空間線量率が含まれています。

【出典】

原子力規制委員会「福島県及びその近隣県における航空機モニタリングの測定結果について」2024年2月22日

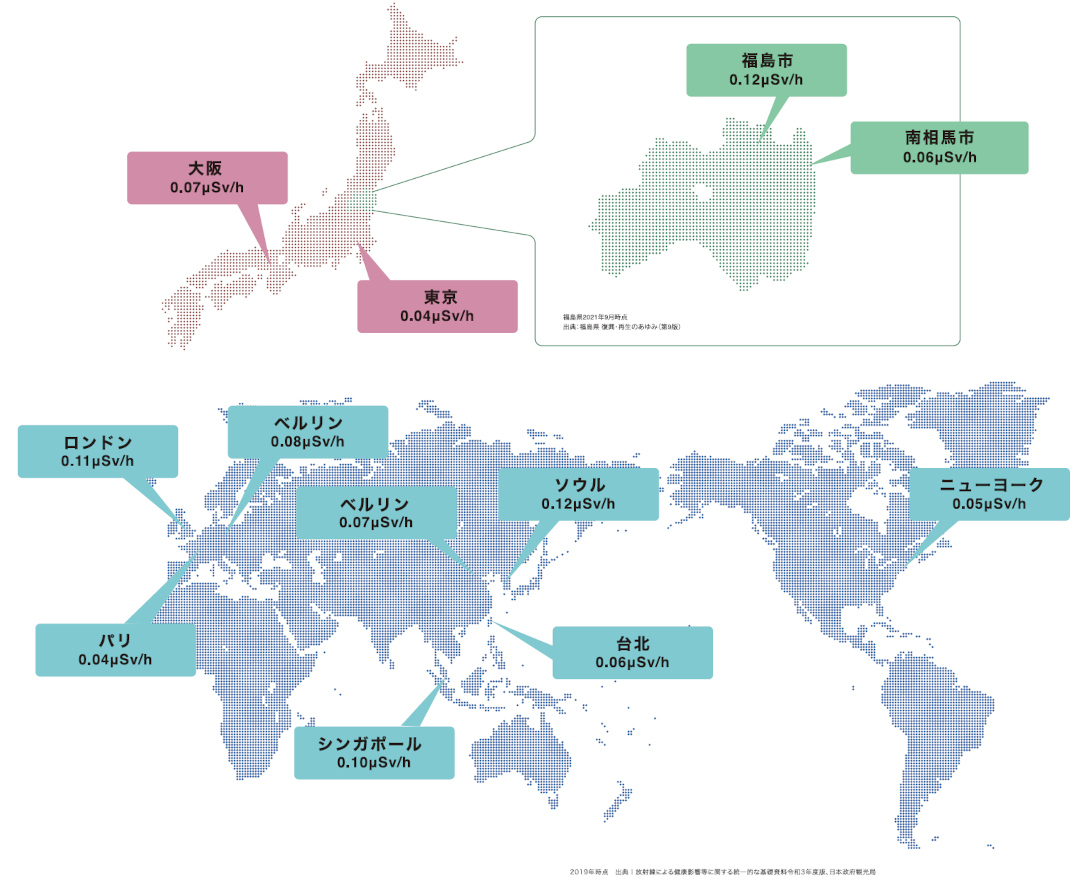

福島県内の空間線量率は、世界の主要都市と同じレベルに低下しています。

福島県の空間線量率は、年月の経過とともに減少しており、現在では海外主要都市とほぼ同水準になっています。

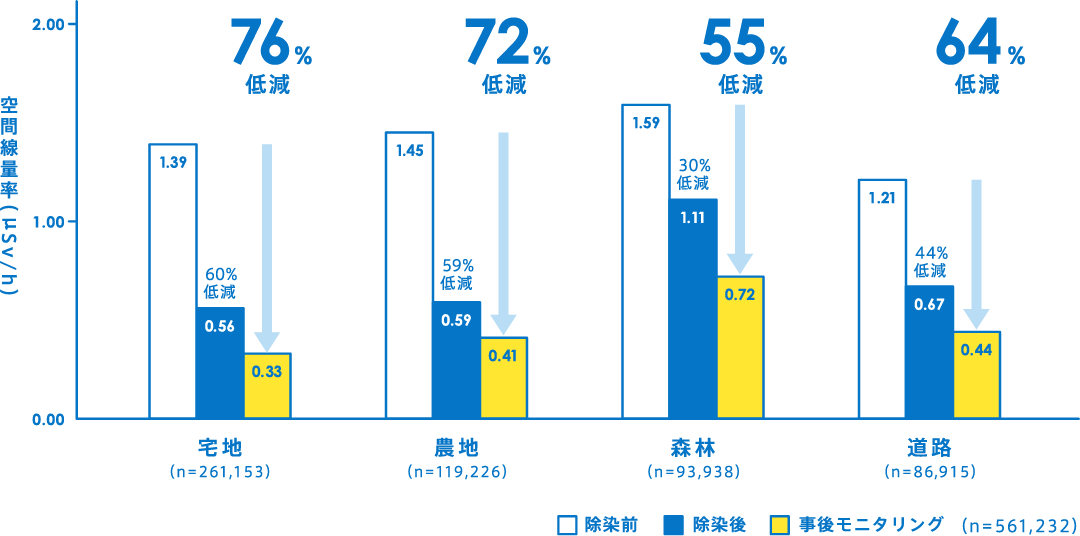

また、継続的な除染効果が確認されています。

宅地では、除染によって放射線量が60%低減し、その後のモニタリング調査では76%まで低減。面的な除染の効果が維持されていることが確認できます。

[実施時期]

除染前測定:2011年11月~2016年11月

除染後測定:2011年12月~2017年11月

事後モニタリング:2014年10月~2018年8月

※宅地、農地、森林、道路の空間線量率の平均値(測定点データの集計)

※宅地には学校、公園、墓地、大型施設を、農地には果樹園を、森林には法面、草地、芝地を含む。

※除染後半年から1年に、除染の効果が維持されているか確認するため、事後モニタリングを実施。

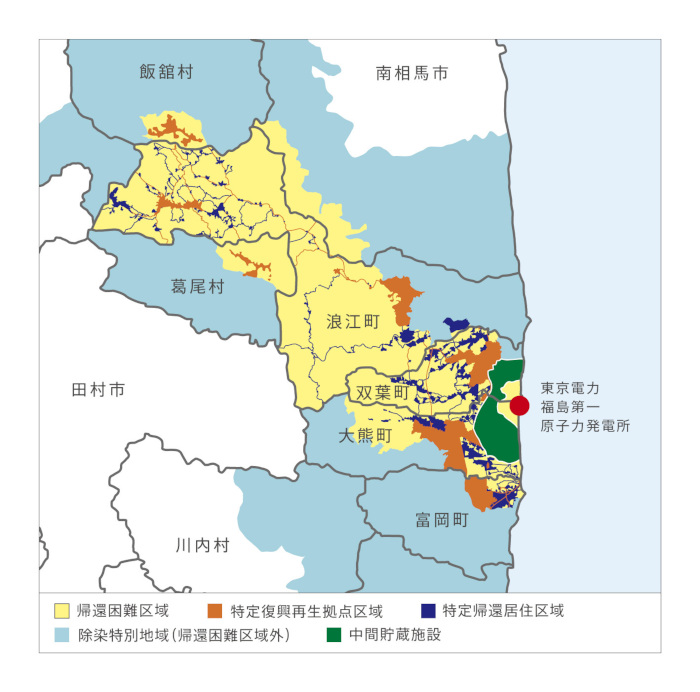

避難区域の状況